-

1 pseudogamy

псевдогамия, ложное оплодотворениеОплодотворение, при котором одна из соединяющихся гамет инактивирована; П. лежит в основе гиногенеза gynogenesis, андрогенеза androgenesis и апомиксиса apomixis; у грибов и низших растений П. представлена псевдомиксисом pseudomixis.* * *Псевдогамия, ложное оплодотворение — партеногенетическое (см. Партеногенез) развитие яйцеклетки в результате стимуляции ее инактивированной мужской гаметой, но без истинного оплодотворения. П. является основой гиногенеза, апомиксиса. У грибов и низших растений — псевдомиксис.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > pseudogamy

-

2 pseudogamy

1) Биология: ложногамия, псевдогамия2) Генетика: ложное оплодотворение (оплодотворение, при котором одна из соединяющихся гамет инактивирована; П. лежит в основе гиногенеза, андрогенеза и апомиксиса ; у грибов и низших растений П. представлена псевдомиксисом) -

3 ложное оплодотворение

Genetics: pseudogamy (оплодотворение, при котором одна из соединяющихся гамет инактивирована; П. лежит в основе гиногенеза, андрогенеза и апомиксиса ; у грибов и низших растений П. представлена псевдомиксисом)Универсальный русско-английский словарь > ложное оплодотворение

-

4 псевдогамия

псевдогамия

ложное оплодотворение

Оплодотворение, при котором одна из соединяющихся гамет инактивирована; П. лежит в основе гиногенеза, андрогенеза и апомиксиса; у грибов и низших растений П. представлена псевдомиксисом.

[Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > псевдогамия

-

5 pseudogamy

псевдогамия

ложное оплодотворение

Оплодотворение, при котором одна из соединяющихся гамет инактивирована; П. лежит в основе гиногенеза, андрогенеза и апомиксиса; у грибов и низших растений П. представлена псевдомиксисом.

[Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.]Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > pseudogamy

-

6 thallus

таллом, слоевищеТело низших и некоторых высших растений, не дифференцированное на органы и обычно просто устроенное в анатомическом отношении; Т. может состоять из 1 или нескольких клеток или же быть многоклеточным и внешне напоминать высшие растения (бурые водоросли и др.); у грибов Т. - это мицелий mycelium, а у высших споровых растений ( папоротникообразные) - заросток prothallium.* * *Таллом, слоевище — вегетативное тело водорослей, слизевиков, грибов, лишайников, некоторых моховидных, не дифференцированное на органы (стебель, лист, корень) и не имеющее настоящих тканей. Таллом у низших растений может быть в виде подвижной или неподвижной клетки, одетой оболочкой (водоросли), колонии из 4 и более (до 60 000) клеток простых или разветвленных нитей, пластинок или сложно устроенных и морфологически дифференцированных образований, напоминающих высшие растения (бурые, красные, харовые водоросли). У слизевиков имеет вид слизистой, не одетой оболочкой плазмодиальной массы или одиночных миксамеб. У грибов варьируют от одноклеточного до хорошо развитого септированного мицелия, у лишайников — от мало развитых корковых до листовых и кустистых форм, часто сложно морфологически дифференцированных. У высших споровых растений в виде типичных талломов развиваются заростки. Эволюция Т. шла от форм простых — одноклеточных жгутиковых или амебоидальных клеток — через нитчатые, пластинчатые формы к сложно дифференцированным.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > thallus

-

7 meiosis

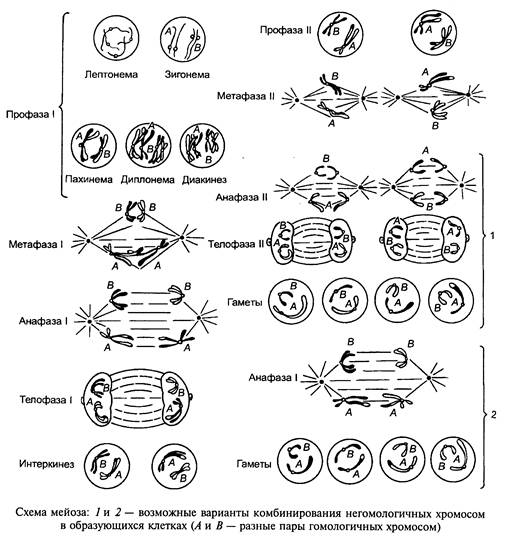

мейоз, деление созреванияДвухступенчатое деление клеток, приводящее к образованию из диплоидных клеток гаплоидных, что является основным этапом гаметогенеза; выделяют 3 типа М.: зиготный, или начальный (у многих грибов и водорослей) - происходит сразу после оплодотворения и приводит к образованию гаплоидного таллома или мицелия, гаметный, или конечный (у всех многоклеточных животных и у некоторых низших растений) - происходит в половых органах и приводит к образованию гамет, споровый, или промежуточный (у высших растений) - происходит перед цветением и приводит к образованию гаплоидного гаметофита, у простейших встречаются все 3 типа М.; М. включает два деления, разделенных интеркинезом interkinesis( но не всегда обязательным), - I деление характеризуется очень длинной, дифференцированной на стадии профазой, во II профаза и метафаза могут выпадать; удвоение ДНК происходит только перед I делением М.; однако прежняя точка зрения о том, что в I делении расходятся гомологичные хромосомы, а во II - хроматиды (т.е. I - редукционное деление, а II - эквационное) не подтверждается: в I делении расходятся либо хромосомы, либо хроматиды, а во II - наоборот; М. был открыт У.Флеммингом у животных в 1882 и Э.Страсбургером у растений в 1888.* * *Мейоз — деление клеточного ядра, предшествующее образованию половых клеток и связанное с уменьшением (редукцией) числа хромосом, свойственного соматической клетке, в 2 раза. Различают 3 типа М.:а) начальный, или зиготный, — происходит сразу после оплодотворения, приводя к образованию гаплоидного таллома или мицелия (у многих грибов и водорослей);б) конечный, или гаметный, — происходит в половых органах и приводит к образованию гамет (у всех многоклеточных животных и у некоторых низших растений);в) споровый, или промежуточный, — происходит перед цветением и приводит к образованию гаплоидного гаметофита (у высших растений).У простейших выявлены все 3 типа М. Гаметный (конечный) тип М. состоит из двух следующих одно за другим делений: I, которое включает в себя очень длинную, состоящую из нескольких стадий профазу и метафазу, и II, в котором могут выпадать профаза и метафаза. Профазы I деления подразделяется на 5 последовательных стадий: лептотену (лептонему), зиготену (зигонему), пахитену (пахинему), диплотену (диплонему) и диакинез. В течение лептотены хромосомы имеют вид тонких нитей с ясно различимыми хромомерами. Все хромосомы часто ориентированы одним или обоими концами и контактируют с одним участком ядерной мембраны, образуя конфигурацию «букета». Каждая хромосома состоит из 2 хроматид, однако это остается неразличимым до пахитены (репликация ДНК и удвоение ее диплоидного количества происходят до наступления лептотены). В диплоидных соматических клетках (2N) хромосомы присутствуют в виде N пар и каждая хромосома является репликантом одной из родительских хромосом самца и самки в данной зиготе. В ядрах соматических клеток большинства организмов гомологичные хромосомы не образуют пары. В М. в течение стадии зиготены происходит синапсис гомологичных хромосом: образование пар начинается в ряде точек и продолжается до полного завершения конъюгации (см. Конъюгация хромосом). Этот процесс сопровождается формированием синаптонемального комплекса. Когда синапсис заканчивается, реальное число хромосомных нитей равно половине того числа, которое было ранее, и они различимы в ядре как биваленты, а не единичные хромосомы. На стадии пахитены каждая парная хромосома разделяется на две сестринские хроматиды (за исключением центромеры). В результате продольного деления каждой гомологичной хромосомы на 2 хроматиды в ядре образуется N групп из 4 хроматид, лежащих параллельно друг другу, называемых тетрадами. Происходит локализованный разрыв с последующим обменом участками между несестринскими хроматидами — кроссинговер (см). Этот процесс сопровождается синтезом конститутивной ДНК в количестве меньшем, чем 1% от всего его количества в ядре. Обмен между гомологичными хромосомами приводит к образованию кроссоверных хроматид (см. Кроссоверы), содержащих генетический материал и отцовского, и материнского происхождения. На протяжении стадии диплотены одна из пар сестринских хроматид в каждой из тетрад начинает отделяться от др. пары. Однако хроматиды не разделяются в том месте, где имел место обмен, — в таких районах частичного перекрытия хроматиды образуют крестообразную структуру, называемую хиазмой. Число хиазм зависит от вида хромосомы и прямо пропорционально ее длине. Затем происходит терминализация хиазм, которая продолжается в течение диакинеза до тех пор, пока все хиазмы не достигнут концов тетрад и гомологи смогут разделиться во время анафазы. В диакинезе хромосомы плотно спирализуются, укорачиваются и утолщаются, образуя группу компактных тетрад, хорошо упакованных в ядре, чаще всего около его мембраны. Терминализация полностью завершается и исчезает ядрышко. Во время I деления исчезает оболочка ядра и тетрады располагаются в области экватора, где находится веретено деления. Хроматиды тетрад разъединяются т. обр., что происходит разделение материнского и отцовского генетического материала, за исключением дистального участка, где произошел кроссинговер. Во время I деления образуются 2 вторичных гаметоцита, которые содержат диады, окруженные ядерной оболочкой. II деление начинается после короткой интерфазы, в течение которой хромосомы не спирализуются. Ядерная мембрана исчезает, и диады располагаются на метафазной пластинке. Хроматиды каждой диады эквивалентны друг другу (за исключением дистальных участков с точками, претерпевшими кроссинговер), центромера делится, и каждая хромосома получает возможность уйти в отдельную клетку. У животных во время II деления образуются 4 сперматиды или оотиды с гаплоидным набором хромосом, окруженные ядерной мембраной. М., т. обр., обеспечивает механизм, посредством которого происходит обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами и каждая гамета получает по одной из пары хромосом. В последнее время появляются сообщения о том, что прежняя точка зрения о расхождении гомологичных хромосом в I делении М. (редукционное деление), а хроматид — во II (эквационное) не подтверждается: в I делении расходятся либо хромосомы, либо хроматиды, а во II — наоборот. М. открыт У.Флемингом у животных в 1882 г. и Э.Стасбургером у растений в 1888 г.

Англо-русский толковый словарь генетических терминов > meiosis

-

8 sporangium

спорангий, споровый мешокОрган грибов и растений, в котором образуются споры (эндоспоры), может быть одноклеточным (у грибов и многих низших растений) или многоклеточным; большинство многоклеточных С. продуцируют только мейоспоры, т.е. являются мейоспорангиями (у разных полов - микро- и макроспорангии); понятие «споровый мешок» используется в отношении мхов.* * *Спорангий, споровый мешок — одноклеточный (у многих низших растений) или многоклеточный (у высших растений) орган бесполого размножения, в котором образуются споры. Различают макроспорангии с крупными спорами ( макроспорами, см.), из которых развиваются женские заростки (у разноспоровых растений, напр. у водяных папоротников, плаунов), и микроспорангии с мелкими спорами ( микроспорами, см.), из которых развиваются только мужские заростки. Большинство многоклеточных С. продуцируют только мейоспоры, т. е. являются мейоспорангиями. В отношении мхов используется понятие «споровый мешок».Англо-русский толковый словарь генетических терминов > sporangium

-

9 spore sac

спорангий, споровый мешокОрган грибов и растений, в котором образуются споры (эндоспоры), может быть одноклеточным (у грибов и многих низших растений) или многоклеточным; большинство многоклеточных С. продуцируют только мейоспоры, т.е. являются мейоспорангиями (у разных полов - микро- и макроспорангии); понятие «споровый мешок» используется в отношении мхов.* * *Спорангий, споровый мешок — одноклеточный (у многих низших растений) или многоклеточный (у высших растений) орган бесполого размножения, в котором образуются споры. Различают макроспорангии с крупными спорами ( макроспорами, см.), из которых развиваются женские заростки (у разноспоровых растений, напр. у водяных папоротников, плаунов), и микроспорангии с мелкими спорами ( микроспорами, см.), из которых развиваются только мужские заростки. Большинство многоклеточных С. продуцируют только мейоспоры, т. е. являются мейоспорангиями. В отношении мхов используется понятие «споровый мешок».Англо-русский толковый словарь генетических терминов > spore sac

-

10 thallome

Таллом, слоевище — вегетативное тело водорослей, слизевиков, грибов, лишайников, некоторых моховидных, не дифференцированное на органы (стебель, лист, корень) и не имеющее настоящих тканей. Таллом у низших растений может быть в виде подвижной или неподвижной клетки, одетой оболочкой (водоросли), колонии из 4 и более (до 60 000) клеток простых или разветвленных нитей, пластинок или сложно устроенных и морфологически дифференцированных образований, напоминающих высшие растения (бурые, красные, харовые водоросли). У слизевиков имеет вид слизистой, не одетой оболочкой плазмодиальной массы или одиночных миксамеб. У грибов варьируют от одноклеточного до хорошо развитого септированного мицелия, у лишайников — от мало развитых корковых до листовых и кустистых форм, часто сложно морфологически дифференцированных. У высших споровых растений в виде типичных талломов развиваются заростки. Эволюция Т. шла от форм простых — одноклеточных жгутиковых или амебоидальных клеток — через нитчатые, пластинчатые формы к сложно дифференцированным.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > thallome

-

11 hermaphroditism

Наличие у одной особи мужских и женских половых органов; существует ряд форм Г.: функциональный Г. (эугермафродитизм) - нормальное одновременное функционирование обеих гонад; протандрия protandry, протерогиния protogyny; опсиавтогамия - оплодотворение своей спермой, хранившейся с момента, когда особь функционировала только как самец; псевдогермафродитизм pseudohermaphroditism; степень проявления Г. может быть широко изменчивой (интерсексуальной, гинандроморфной); в ботанике термин «Г» практически не употребляется.* * *Гермафродитизм — двуполость, наличие признаков мужского и женского пола у одной и той же особи. Различают естественный Г. (у олигохет, пиявок, усоногих ракообразных, многих брюхоногих моллюсков, ряда рыб и др.) и аномальный Г. При естественном Г. у одной особи образуются и яйца, и сперматозоиды, одновременно обладающие способностью к оплодотворению (функциональный Г.), или такой способностью обладает только один из видов половых продуктов (афункциональный Г.). При функциональном Г. особь продуцирует в основном один вид половых клеток (изредка — иной) либо она одновременно выполняет роль самца и самки (эугермафродитизм). Различают также временный Г., когда раньше созревают генеративные органы одного из полов, и опсиавтогамию, при которой сперма, произведенная в фазе самца, хранится в период смены полов и используется той же особью в фазе самки. Тем не менее у большинства гермафродитных видов существуют механизмы, препятствующие самооплодотворению. При функциональном Г. особь выступает как однополая, но со сменой полов. Г. наблюдается у всех групп животных, включая человека. Он может быть истинным при наличии у особей половых желез обоих полов или ложным (псевдогермафродитизм), когда у особей имеются половые железы одного пола, а наружные половые органы и вторичные половые признаки — др. пола, т. е. мужеподобие (маскулинизация, вирилизм) самок и женоподобие (феминизация) самцов. В ботанике обычный Г. называют однодомностью, у низших растений и грибов — гомоталлизмом.Англо-русский толковый словарь генетических терминов > hermaphroditism

-

12 тетрада

[греч. tetras (tetrados) — четверка]1) четыре хроматиды, объединенные попарно в профазе мейоза (бивалент);2) группа из четырех гаплоидных клеток, образующихся в результате мейоза из одной материнской диплоидной клетки. У низших растений (мхов, грибов, водорослей) такие четверки клеток (спор, гамет) продолжительное время остаются внутри оболочки родительской клетки, что дает возможность проанализировать их расщепление в пределах одной Т. с помощью получения вегетативного потомства каждой из клеток (см. тетрадный анализ).Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > тетрада

-

13 таллом

таллом

слоевище

Тело низших и некоторых высших растений, не дифференцированное на органы и обычно просто устроенное в анатомическом отношении; Т. может состоять из 1 или нескольких клеток или же быть многоклеточным и внешне напоминать высшие растения (бурые водоросли и др.); у грибов Т. - это мицелий, а у высших споровых растений (папоротникообразные) - заросток.

[Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > таллом

-

14 thallus

таллом

слоевище

Тело низших и некоторых высших растений, не дифференцированное на органы и обычно просто устроенное в анатомическом отношении; Т. может состоять из 1 или нескольких клеток или же быть многоклеточным и внешне напоминать высшие растения (бурые водоросли и др.); у грибов Т. - это мицелий, а у высших споровых растений (папоротникообразные) - заросток.

[Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.]Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > thallus

-

15 spore

спорарепродуктивная клетка низших, споровых растений и грибов -

16 архимицеты

Класс низших микроскопических грибов – хитридиевые грибы – со слабо развитым или совсем неразвитым мицелием, паразитирующих на водорослях, грибах и других организмах; вызывают многие заболевания культурных растений.

Русско-английский словарь терминов по микробиологии > архимицеты

-

17 оомицеты

Группа низших грибов класса фикомицетов, размножающихся бесполым путём – при помощи зооспор, снабжённых двумя жгутиками. К оомицетам принадлежат некоторые из самых вредоносных патогенов, вызывающих заболевания растений, в частности Phytophthora infestans ( возбудитель фитофтороза картофеля) и Plasmopara viticola ( возбудитель ложной мучнистой росы винограда).

Русско-английский словарь терминов по микробиологии > оомицеты

-

18 водоросли

сборная группа одноклеточных, колониальных и многоклеточных низших водных растений. К В. относят как прокариотические (напр., синезеленые В.), так и эукариотические (напр., хлорелла) организмы. Наряду с автотрофным питанием у некоторых В. встречаются гетеротрофное и голозойное (фаготрофное). Размножение вегетативное, бесполое и половое. В. играют важную роль в биосфере как первичные продуценты органических веществ. Они используются в основном для широкомасштабного получения белка. Весьма перспективны в этом отношении культуры одноклеточных В., в частности высокопродуктивных штаммов рода Chlorella и Scenedesmus. Их биомасса после соответствующей обработки используется в качестве добавки в рационы скота, а также в пищевых целях. Гидролизаты белка Scenedesmus используются также в медицине и косметической промышленности. В. применяют в с. х-ве в качестве удобрений; биомасса В. обогащает почву фосфором, калием, йодом и значительным количеством микроэлементов, пополняет также ее бактериальную, в том числе азотфиксирующую микрофлору. При этом в почве водоросли разлагаются быстрее, чем навозные удобрения, и не засоряют ее семенами сорняков, личинками вредных насекомых, спорами фитопатогенных грибов. В. служат источником получения агара, агароидов, каррагинина, альгинатов. Многие В. служат важным звеном в процессе биологической очистки сточных вод, используются также как биоиндикаторы загрязнения водоемов.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > водоросли

-

19 spor

сущ. спора; sporlar споры:1. бот. микроскопические зачатки низших (грибов, водорослей, лишайников) и высших (мохообразных, папоротникообразных и др.) растений, служащие для их размножения и сохранения в неблагоприятных условиях. Bipolyar spor биполярная спора, qış sporu зимняя спора, yay sporu летняя спора, sürmə sporu спора головни, dincələn spor покоящаяся спора2. зоол. одноклеточные зародыши простейших животных класса споровиков, окруженные плотной оболочкой и служащие для распространения и сохранения в неблагоприятных условиях

См. также в других словарях:

Передвижение низших растений — (локомоторное движение) представляет наиболее яркий пример способности растений к движению. В классе водорослей, грибов, бактерий, у сперматозоидов высших споровых (мхов, папоротников и пр.) мы встречаем многочисленные примеры такого рода… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Питание грибов — ? Грибы Разнообразие царства грибов Научная классификация Надцарство: Эукариоты Царство: Грибы … Википедия

Размножение грибов — ? Грибы Разнообразие царства грибов Научная классификация Надцарство: Эукариоты Царство: Грибы … Википедия

Тератология растений* — есть отдел морфологии, занимающийся изучением уродливостей у растений. Тератология исследует причины возникновения уродливых форм, выясняет сущность последних и отношение их к формам нормальным. Уродливости у растений известны давно, а литература … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Тератология растений — есть отдел морфологии, занимающийся изучением уродливостей у растений. Тератология исследует причины возникновения уродливых форм, выясняет сущность последних и отношение их к формам нормальным. Уродливости у растений известны давно, а литература … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Оплодотворение у растений — состоит в слиянии двух половых клеток мужской и женской. Произошедшая через такое слияние клетка производит новое растение. При неизменности сути, процесс оплодотворения протекает различно у разных растений; равным образом весьма различно… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Размножение растений — Описание способов Р. растений составляет главное содержание специальной морфологии. Отсылая поэтому к специальным статьям, посвященным отдельным группам растительного царства (см. Бактерии, Водоросли, Грибы, Мхи, Папоротники, Голосемянные и… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Самонагревание (у растений) — у растений прямое последствие акта дыхания, лишь в редких случаях достигающее значительной величины. Причин тому несколько. Прежде всего строение растений направлено главным образом к увеличению наружной поверхности, что неизбежно влечет за собою … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ — раздел ботаники, занимающийся естественной классификацией растений. Экземпляры со многими сходными признаками объединяют в группы, называемые видами. Тигровые лилии один вид, белые лилии другой и т.п. Похожие друг на друга виды в свою очередь… … Энциклопедия Кольера

Питание растений — процесс поглощения и усвоения растениями из окружающей среды химических элементов, необходимых для их жизни; заключается в перемещении веществ из среды в цитоплазму растительных клеток и их химическом превращении в соединения,… … Большая советская энциклопедия

Дыхание растений — представляет процесс, соответствующий дыханию животных. Растение поглощает атмосферный кислород, а последний воздействует на органические соединения их тела таким образом, что в результате появляются вода и углекислота. Вода остается внутри… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона